ブログ-スタッフの一言

ヤドカリ学級 海藻・もち体験 実施報告

|

実施日時: |

平成28年12月10~11日(土~日)13時30分~13時30分 |

|

実施場所: |

能登町越坂 のと海洋ふれあいセンター集合、海の自然体験室および磯の観察路、能登少年自然の家にて実施、解散 |

|

参加者: |

大人15名 小人 28名 スタッフ3名 |

■概要

能登少年自然の家との共催事業として、今回のヤドカリ学級は「海藻」をテーマに実施いたしました。

まずのと海洋ふれあいセンターで、岩のりやホンダワラ類など、冬に生育する海藻を磯で観察しました。磯ではセイヨウハバノリや岩のりと呼ばれるアマノリ類の一種が生育をはじめたところで、アオノリ類は2,3cmほどになっていました。

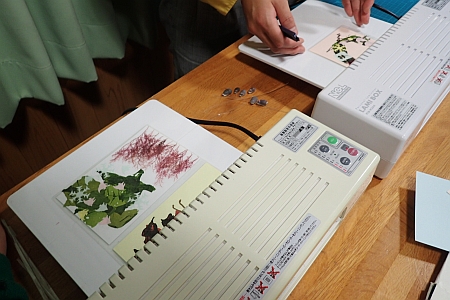

雪がちらつき、波も高かったのでアオノリ類やホンダワラ類などの数種を味見する程度にとどめましたが、参加者からは「しょっぱいけど、本当にあおのりの味がする!」などととても好評でした。その後、のと海洋ふれあいセンターに戻り乾燥させた海藻小片をつかってクリスマスカードをつくりました。

自然の家へ移動して入所式の後、夕食には海藻入りのサラダが準備されていました。「サラダの中に何種類海藻が入っているかな?」という、自然の家のスタッフの質問に参加者の一人は「3種類!」と元気に答えていました。海藻サラダにはワカメ、トサカノリ、糸寒天が使用されていました。

次の日、朝食にはヒジキ入りの酢の物が用意されていましたので、石川県の海は干満差が小さくヒジキの生育に適さないことを解説しました。ヒジキは小中学校の給食にもよく出される身近な海藻です。参加者は、石川県ではヒジキは希少種とされていることを知って驚いた様子でした。

その後、自然の家やのと海洋ふれあいセンター近くの遺跡から製塩土器がみつかったことを説明し、土器を使って昔はどのように塩をつくっていたのか?という解説を行い、今回は簡易的に土鍋とカセットコンロで塩作りを行いました。小学校低学年生以下の参加者は、なぜ鍋の中に塩ができてくるのか、とても興味深そうにしていました。

塩作りの後は餅つきです。海藻の乾燥粉末(アナアオサ)を混ぜたもちときなこのもちを作り、お昼にいただきました。

今回海藻をテーマに宿泊を伴う初めての試みでしたが、参加者からはまた来年も実施してほしいとの意見を頂きました。

来年度も能登少年自然の家と協力して、このような事業を実施できるよう計画したいと考えています。

クリスマスカードづくりの様子

完成したクリスマスカードをラミネート

藻塩づくり

もちつき体験の様子

完成した餅(手前が海藻入り)

2016年12月14日(水)